党的十八大以来,我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革,科技工作者奋力攻关,重大创新成果竞相涌现。为大力弘扬科学家精神,以连环画的形式生动讲述广大科技工作者勇于创新的故事,在中国科学技术协会的支持下,人民日报社文艺部与中国美术家协会合作推出“科技群英绘”栏目。本刊首推“最美科技工作者”系列,聚焦科研生产一线的科技工作者先进典型,深情表现他们的爱国情怀和责任担当。

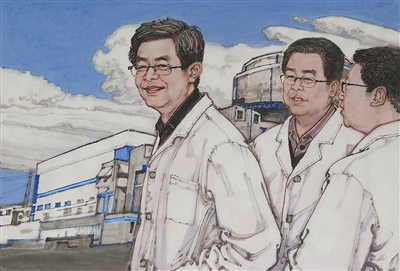

(一)今年三月二十五日,我国自主三代核电“华龙一号”示范工程全面建成投运。随后,海外第二台机组也顺利投运。这标志着我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵。为了这一天,总设计师邢继始终憋着一股劲。

(二)一九九〇年,二十六岁的邢继被派往建设我国第一座百万千瓦级核电站——大亚湾核电站。那时,我国核工业起步不久,大到压力容器,小到一根电缆、一颗螺丝钉,甚至连符合标准的钢筋水泥都只能进口。邢继暗下决心自主研发。

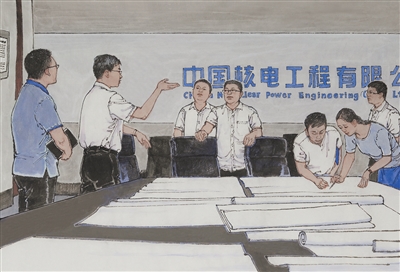

(三)自主创新之路充满挑战。安全是核工业的生命线。专家们曾围绕安全壳设计方案争执不下。单层安全壳更易成,双层安全壳更可靠,选哪个?“做技术,要做就做最好的。”华龙研发设计团队毅然选择了攻关。

(四)经过反复讨论、做大量试验,双层安全壳设计方案成功落地。这让“华龙一号”可以应对九度地震烈度,成为目前世界最安全的核电站之一。更自主、更经济、更安全,“华龙一号”成为中国为世界贡献的第三代核电优选方案。

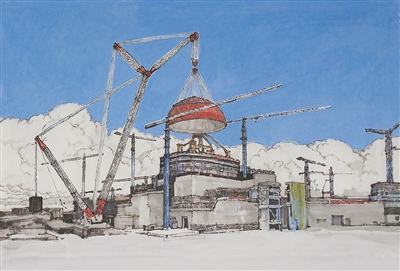

(五)“华龙一号”建设还打破了“首堆必拖”的魔咒。因为坚持自主研发设计,遇到问题可以第一时间解决,“华龙一号”全球首堆——福建福清核电五号机组,创造了设计变更平均处理周期仅一天半的奇迹。

(六)“国际上首堆建设用时均超过一百个月,我们用时六十八点七个月”,邢继自豪地说。七百余项专利技术、一百二十多项应用技术软件……坚持自主创新,让中国核电从“跟跑”到“并跑”,“华龙一号”成为又一张“国家名片”。

笔墨紧随时代,丹心许党报国,作为2022年全国科普日活动的重要组成部分,日前,“笔鉴丹心——手稿中的中国科学家精神主题展”在中国科技馆隆重开幕。

9月15日,大型无人驾驶航空器气象观测专项计划(“海燕计划”)2022年西南气象观测试验启动会在京召开。中国气象局同时出台《海燕计划

针对大多数中小学教师没有专业的天文教育背景,北京师范大学教师张丽透露,天文科教联盟将建立规范化、职业化的培训体系,提升天文教师教学水平。

15日上午,以“创新·合作与粮食安全”为主题的第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会陕西杨凌开幕。

对接会以“百企联动,百日在线”的方式举行,旨在打造海外高水平人才、优秀外籍青年人才与在京高校、科研院所和科技创新企业的“直通车”,围绕北京建设国际科技创新中心和高水平人才高地,加快集聚具有较强科研能力和专业知识能够有效对接国际高端资源的国际人才。

创新是引领发展的第一动力,科学知识为公众熟知和掌握,才能更好发挥科技创新的作用。

在国之重器“深海一号”VR体验展区,观众可以体验中海油研究总院“深海一号”VR设备,身临其境地观看和体会深海油气勘探开发、工程设计、施工建造全过程。

前不久,2022年中国国际服务贸易交易会在北京落下帷幕。从分享北斗系统建设成果,到抗疫设备走出国门,中国坚持与各国共享成果和发展机遇,致力于推动服务贸易创新发展。聚焦前沿,才能为高质量发展注入动力;凝聚合力,才能激发服务贸易更大潜能。

过去,人们常把科普视为一种“副业”,科研人员做科普曾被误解为“不务正业”“科研做不下去才转行做科普”。

节约资源是我国的基本国策,是维护国家资源安全、推进生态文明建设、推动高质量发展的一项重大任务。

英国《自然》杂志最新刊发的一份研究报告指出,全球大规模负碳减排技术若推迟至2060年实施,可能将削弱该技术在减缓气候变化方面的潜力,甚至可能加剧全球粮食危机。

2022年6月,国务院学位委员会第37次会议审议通过了《研究生教育学科专业目录(2022年)》和《急需学科专业引导发展清单(2022年)》。

“长江口二号”古船为一艘清同治年间的木质帆船,是我国水下考古发现的体量最大、保存最为完整、船载文物数量巨大的木质帆船。在前期水下调查和整体迁移预处理阶段,已经提取、清理了部分古船相关出水文物。

仪器仪表科技助力“双碳”行动系列科普活动,以提升公众的绿色低碳、科技节能意识和行动力。本期讲座将聚焦脑科学和脑信号处理主题方向。直播时间:9月18日9:30-11:00.

15日上午,以“创新·合作与粮食安全”为主题的第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会陕西杨凌开幕。

英国《自然》杂志最新刊发的一份研究报告指出,全球大规模负碳减排技术若推迟至2060年实施,可能将削弱该技术在减缓气候变化方面的潜力,甚至可能加剧全球粮食危机。

这一发现引燃了天文学界搜寻第二个太阳系的热情,自此,系外行星探测正式拉开了序幕。

“深水水下生产系统是挺进深海油气开发综合实力的集中体现,整套系统目前运行状态良好,水下气井产量达到设计目标。我国水下生产系统依赖进口,设备应用面临采办周期长、采购价格高、维修保养难等问题,制约着深海油气资源开发。

我国嫦娥五号月球探测器于2020年12月着陆于月球正面风暴洋克里普地体的东北部地区,随后对着陆点附近的月表物质进行了采样并成功月壤样品带回地球。